玉露

美味しい煎れ方

- お湯は、3~5分そのまま沸騰させたお湯を使います。人数分の湯のみにお湯を入れて冷まします。同時に湯のみが温まります。

- その間に急須へ茶葉を入れます。茶葉の量はよく一人分5gといわれていますが、実際は急須と湯のみの大きさで茶葉が左右されます。お使いの急須の底が茶葉で隠れて中心が少し盛り上がるくらいが適量になります。

- 最適なお湯の温度は60~65度とされていますが、お湯の入った湯のみを手の平で包むように持って親指の腹で温度を感じ取ってみてください。チクチクささなくなったときが急須へ入れ時です。

- 湯のみのお湯を手早く急須に移し、湯のみへゆっくり注ぎ始めます。そのとき湯のみに出てくるお茶の色合いを見ながら、色が濃ければ手早く、薄ければゆっくり少しずつ注ぎます。湯のみが複数の場合は、それぞれの湯のみの味を均等にするために、必ず交互に注いでください。

- 急須の中にお湯を一滴も残さないようにしっかりと振り切ります。少し蓋をずらして湯気を逃がしておくと茶葉が蒸れずに次もおいしく出せます。

玉露の歴史

15世紀、当時の抹茶は露地栽培でしたが、

16世紀には、千利休ら茶人の要望に応え、

宇治では茶畑に覆いをかける覆い下栽培は始まり、抹茶の品質は大いに向上しました。

一方17世紀に黄檗山萬福寺の隠元禅師により、

茶葉に湯を注いで飲む方法が伝えられ、

18世紀には現在の製法の礎となる画期的な「青製煎茶製法(宇治製法)」が編み出されました

そして18世紀に、覆い下栽培と宇治製法が出会い、玉露が誕生しました。

抹茶の原料である碾茶を製茶するときに偶然できたとか、碾茶の原料を煎茶のように作ってみたとか

諸説ありますが、現在の宇治で誕生したのは間違いないようです。

玉露は強い旨味が好評で全国に広がっていきました。

成分・健康作用

玉露には、ビタミンやアミノ酸が豊富に含まれています。なかでも、ビタミンCやビタミンEが特に多く含まれており、ビタミンCは美肌を作るのに欠かせない成分とされています。また、紫外線によるダメージを受けた肌の回復力を高めてくれたり、疲労回復といった効果も期待できます。

この他、シミやくすみに効果があるビタミンA、強い抗酸化作用を持つカテキンなども含まれています。

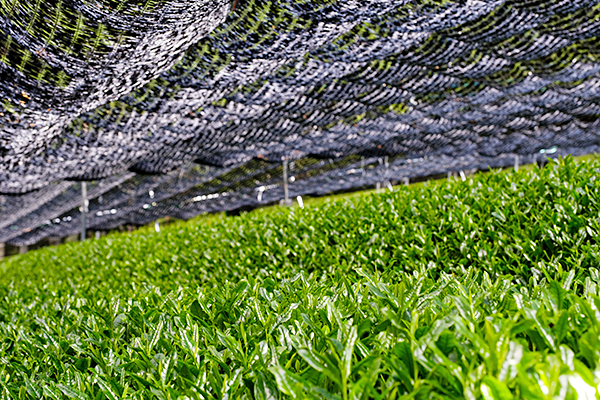

栽培過程

新芽が2~3枚開き始めたころ、茶園をヨシズやワラで20日間ほど覆い(被覆栽培)、日光をさえぎって育てます。最近は、寒冷紗(かんれいしゃ)などの化学繊維で覆うことも多くなっています。光を制限して新芽を育てることにより、アミノ酸(テアニン)からカテキンへの生成が抑えられ、渋みが少なく、旨みが豊富な味になります。

製造方法

1. 蒸しと冷却

茶畑で摘み取られた茶葉は、すぐに酸化し始めます。それをすぐに蒸し、酸化を止めます。これを殺青(さっせい)と呼びます。途中何度も撹拌しながら蒸し、青臭い香りが爽やかなものに変わったら冷まします。

2. 露切り

余分な露を落とし、重なったりひっついた葉を離します。これにより、仕上がりの色や香りがよくなります。

3. 揉み

回転揉(機械では粗揉)→玉解き(同、揉捻)→中揉→転繰揉・こくり(同、精揉) 茶葉を熱しながらもみ、ほぐし、また揉んで、茶の形を針状に伸ばします。乾きムラや、ムレが起こらないように気をつけます。

4. 乾燥

茶葉を均一に広げ、乾燥させます。火臭や焦臭と呼ばれる、茶本来の香りを妨げる匂いをつけないように気をつけます。